ブラキオサウルスとは

| 学名(属名) | Brachiosaurus |

| 名前の意味 |

腕トカゲ

brachiōn(腕)[ギリシャ語]-saurus(トカゲ)[ギリシャ語] |

| 分類 | 竜盤目・竜脚形類 (竜脚形亜目・竜脚下目) |

| 全長 | 約25m |

| 食性 | 植物食 |

| 生息時期 | ジュラ紀後期 - 白亜紀前期 |

| 下分類・種名 |

Brachiosaurus altithorax

Brachiosaurus atalaiensis Brachiosaurus nougaredi |

| 論文記載年 | 1903 |

| 属名の記載論文 | Riggs, E.S. (1903). Brachiosaurus altithorax, the largest known dinosaur. American Journal of Science. 4. 15. |

特徴-首の姿勢をめぐる論争

ブラキオサウルスの全長は25m、首を伸ばしたときの高さは16mに及びました。 その特徴は、 他の竜脚形類と大きく異なるのは、後肢(後脚)より前肢(前脚)のほうが長かったこと です。そのために、頭部を高い位置に保つことができたと考えられています。

ブラキオサウルスの歯は鉛筆やヘラのような形をしており、植物をすり潰すのには向いていませんでした。頭部を高く保つことで、高い場所にある針葉樹やシダ、ソテツなどの葉を、櫛でとかすようにして大量に口にかき込み、咀嚼せずに丸呑みしていたと考えられています。

同時に、高さに対して大きな課題も抱えていました。地上から10m以上もの高さにある脳まで血液を送り届けるには、極めて強力な心臓と高い血圧が必要だったと推測されています。また、これほどの巨体を維持し、活発に活動するためには、現代の爬虫類のような変温動物ではエネルギーが足りません。骨の内部構造の分析などから、ブラキオサウルスは高い代謝率を持つ恒温動物であった可能性も示唆されています。

天高くそびえる長い首を垂直に持ち上げた姿が象徴的なブラキオサウルスですが、長年にわたり、高い木の葉を食べるために、キリンのようにその首を高く持ち上げていたと考えられ、多くの復元図や映像作品でそのように描かれてきましたが、

近年の研究はこのイメージに疑問を投げかけています。

まず、生理学的な観点から、あれほど高い位置にある脳まで血液を送り込むには、現実離れした巨大で強力な心臓が必要だったと指摘されています。さらに、首の骨(頸椎)の連結構造を詳細に分析すると、首を垂直近くまで持ち上げることは骨格的に困難であった可能性が示唆されています。

この論争に決定的な証拠をもたらしたのが、コンピュータを用いた3Dシミュレーションによる解析です。古生物学者マイケル・パリッシュらが2005年に発表した研究[Neck posture, dentition, and feeding strategies in Jurassic sauropod dinosaurs.]では、ブラキオサウルスの首の骨格をデジタルで再現し、その可動域を解析しました。その結果、首の上下の可動域は非常に狭く、水平からせいぜい20度程度しか持ち上げられなかった可能性が高いことが示されました。一方で、左右への水平方向の可動域は非常に広かったことも判明しています。

この研究結果から、現在では新たな姿勢が提唱されています。ブラキオサウルスは首を高く掲げるのではなく、むしろ水平に近い角度で保ち、その広範な左右へのリーチを活かして、巨大な体を動かすことなく広範囲の植物を効率的に食べていたのではないか、という説です。16mに及ぶ高さは、垂直に伸ばした首ではなく、長く頑丈な前肢と傾斜した胴体によってもたらされていたようです。

ブラキオサウルスの生活場所

水中にいる姿が描かれています。

現在では、それは誤りで陸上で生活していたことがわかっています。

かつて、「ブラキオサウルスは沼などの水中で生活していた」と考えられていました。

呼吸をするための鼻の穴が頭上にあって、また大きな体重(当初80tとされていました)を支えるために、「現生のカバのように、水中の浮力を利用して 重さへの負担を減らしていた」と考えられていたからです。

「水中生活説」は、その後の研究によって否定されました。最大の理由は生理学的な問題です。

ブラキオサウルスほどの巨大な生物が水中に深く潜ると、その胸部には凄まじい水圧がかかります。恐竜には横隔膜がなかったため、この圧力は肺を押し潰し、呼吸を不可能にしてしまいます。また頭部をより詳細に調べたところ、鼻の穴は頭上ではなく、頭部前面にあることが判明しました。この物理的・生理学的な制約の解明により、ブラキオサウルスは完全に陸上で生活していたという見解が現在の定説となっています。

現在では、体重25t - 50tの間と推定されています。

発見と分類 ギラファティタンとの関係

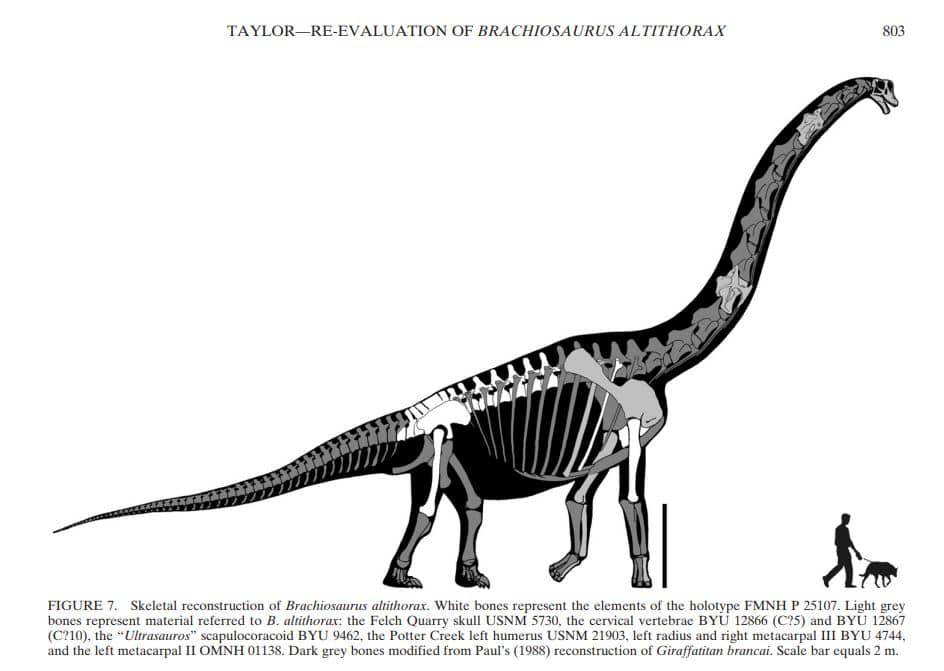

1900年アメリカの古生物学者エルマー・リッグス(Elmer S. Riggs)は、アメリカ・コロラド州のモリソン層(Morrison Formation)で、竜脚類の部分的な頭部、右上腕骨、右大腿骨、 右腸骨(股関節骨)、右脚甲骨、仙骨の化石を発見します。現在、標本番号FMNH P 25107としてカタログされている標本の数々です。

翌年1901年、大腿骨と比較して上腕骨の異常な長さと、尾が他の竜脚類に比べてあまり発達していなかったことから、キリンのような-後脚より前脚が長く首を持ち上げる姿勢を示唆しました。

1903年、エルマー・リッグスは論文"Brachiosaurus altithorax, the largest known dinosaur."を公表し、新属としてブラキオサウルスを記載します。

出典:Taylor, M.P. (2009). A Re-evaluation of Brachiosaurus altithorax...

1909-1912年に、東アフリカのタンザニア・テンダグル層(Tendaguru Formation)から多量の竜脚類の化石が発掘されました。ドイツの古生物学者ヴェルナー・ヤーネンシュ(Janensch, Werner)は、Brachiosaurus altithoraxとの相違点と共通点を列挙し、1914年ブラキオサウルスの新種ブラキオサウルス・ブランカイ(B. brancai)として記載します。

ところが、のちにブラキオサウルス・ブランカイは別属に再分類されることになります。1988年グレゴリー・S・ポール(Gregory S. Paul)が、B. altithoraxとB. brancaiの脊椎の形の違いを指摘しました。1998年北米モリソン層産出のブラキオサウルスの頭骨との比較によって、B. brancaiとさらに異なる要素が多いことがわかりました。2009年マイケル・テイラー(Michael P. Taylor)は、brancaiは属レベルでギラファティタン(Giraffatitan)に含めるべきだと主張しています。(ギラファティタンは、ブラキオサウルス科に含まれています)

本来のブラキオサウルス属(北米産)は、ギラファティタン(アフリカ産)と比較して、胴体がより長く、首の付け根の傾斜がやや緩やかで、頭部のコブも控えめだったとされています。ギラファティタンの方が、よりキリンのように垂直に首が伸びた体型でした。

恐竜ホールが有名なドイツ・ベルリンの自然史博物館でも、かつてブラキオサウルスとして展示されていた標本は現在ギラファティタンとして展示されています。ミネラルショーなどで見られる「アフリカ・タンザニア(Tendaguru Formation)産のブラキオサウルス」とされる標本は、ブラキオサウルス属ではなく、ギラファティタン属と考えるほうが正確なようです。

ブラキオサウルスに会いに行こう

ブラキオサウルス(Brachiosaurus)の化石は、以下の博物館で見ることができます。

ただし、展示内容が変更となっている可能性がございます。ご自身で、最新情報の確認をお願いいたします。

福井県立恐竜博物館(福井県・勝山市)

見られる化石の部位: 全身復元骨格(レプリカ)

見どころ/注目ポイント:広大なドーム型の展示室「恐竜の世界」の中央付近に、カマラサウルスなどの他の竜脚類と共に展示されています。その巨大な体躯は館内のどこからでも目立つ存在であり、長い首を高く持ち上げた姿勢を様々な角度や高さ(スロープ)から観察できるのが特徴です。

群馬県立自然史博物館(群馬県・富岡市)

見られる化石の部位: 全身復元骨格(レプリカ)

見どころ/注目ポイント:「自然界におけるヒト」などのテーマ展示がある中、吹き抜けの広大なスペースに展示されている巨大な全身骨格は圧巻です。日本国内でブラキオサウルスの全身骨格を常設で見上げることができる数少ない博物館の一つであり、その圧倒的な高さと首の長さを体感できるスポットとして人気があります。

ベルリン自然史博物館(ドイツ・ベルリン)

見られる化石の部位: 実物化石を含む全身骨格

見どころ/注目ポイント:この博物館の中央ホールにそびえ立つ骨格は、高さ約13.27メートルあり、「世界で最も背の高い展示された恐竜骨格」としてギネス世界記録にも認定されています。現在は「ギラッファティタン」という学名で区別されることが多いですが、歴史的に最も有名な「ブラキオサウルス」の展示として世界中に知られています。

フィールド自然史博物館(アメリカ・シカゴ)

見られる化石の部位: 実物化石・全身復元骨格(屋外・キャスト)

見どころ/注目ポイント:正真正銘の「ブラキオサウルス・アルティソラックス」のホロタイプ標本(名前の基準となった化石)を所蔵しています。館内の展示「Evolving Planet」では貴重な実物化石の一部を見ることができるほか、博物館の屋外テラスには、この標本に基づいた全身復元骨格が展示されており、記念撮影スポットとしても有名です。

ブラキオサウルスは、かつてアフリカ産の標本も含めて一種として扱われていましたが、現在はアフリカ産のものが「ギラッファティタン」として区別される傾向にあります。しかし、展示の解説では歴史的な経緯から「ブラキオサウルス」の名が使われることも多く、ベルリンの展示などはその代表例です。