アンキロサウルスとは

| 学名(属名) | Ankylosaurus |

| 名前の意味 |

ゆ合したトカゲ

ankylōsis(癒合)[ギリシャ語]-saurus(トカゲ)[ギリシャ語] |

| 分類 | 鳥盤目・装盾亜目・アンキロサウルス科 |

| 全長 | 約6-8m |

| 食性 | 植物食 |

| 生息時期 | 白亜紀後期(約6800万年-6600万年前) |

| 下分類・種名 | Ankylosaurus magniventris |

| 論文記載年 | 1908 |

| 属名の記載論文 | Brown, B.; Kaisen, P. C. (1908). The Ankylosauridae, a new family of armored dinosaurs from the Upper Cretaceous. Bulletin of the AMNH, 24. |

有名なのに謎多き「生きた要塞」

アンキロサウルスは、鎧竜の代名詞ともいえる、白亜紀の終わりを飾る最も有名な恐竜の一つです。その名は「癒合したトカゲ」を意味し、全身を覆う重厚な装甲に由来します。

しかし、その知名度とは裏腹に、意外なことに全身が揃った完璧な骨格はまだ発見されていません。私たちが知るアンキロサウルスの姿は、頭骨や装甲、尾のハンマーといった断片的な化石と、より化石記録が豊富な近縁種(エウオプロケファルスなど)を参考にして復元されたものです。

あまり見つからないことから、同時期に同地域に生息していたエドモントサウルスやトリケラトプスのように広範囲に適応した恐竜ではなく、特定の環境や特定の植物に依存していた可能性を示唆しています。

アンキロサウルスは、低い位置にあるシダなどの柔らかい植物を食べていたと考えられています。

アンキロサウルスの防御は徹底しており、背中や頭を覆う大小様々な骨質の板(皮骨)だけでなく、なんと まぶたの上にもシャッターのような骨の装甲 がありました。これにより、弱点である目を守ることができたのです。

さらに頭骨をCTスキャンした結果、鼻の内部が非常に複雑に入り組んでいることが判明しました。この構造は、吸い込んだ空気を温めたり湿らせたりする「エアコン」のような役割や、大きな鳴き声を出すための「共鳴室」として機能したのではないか、という興味深い説が提唱されています。

尾のハンマー-テールクラブの役割

アンキロサウルスの最大の武器は、尾の先端にある巨大な骨の塊、通称「テールクラブ」です。このハンマーは、大きな2つの骨芽細胞と中央の小さな骨芽細胞から形成され、それぞれが半円形をしていました。尾の後半部の骨は互いに癒合して硬い棒のようになり、ハンマーを振るうための「持ち手」の役割を果たしていました。一方で、尾の付け根の筋肉は非常に柔軟で、これによりハンマーを強力なスピードで左右に振り回すことが可能でした。

仮説1:防御兵器

2009年の研究によると、このハンマーの一撃は最大で364~718MPa(メガパスカル)に達したと推定されています。これは圧力洗浄機の水圧の約50倍にも相当し、同時代に生息していたティラノサウルスの脚の骨をも粉砕するのに十分な破壊力でした。そのため、かつて、尾の棍棒はティラノサウルス・レックス(Tyrannosaurus rex)のような大型の捕食者に対する防御兵器として使われたと考えられてきました。

仮説2:同属間の闘争道具

近年、尾の棍棒が進化した主要因は、縄張りや配偶相手をめぐる同種間の闘争(intraspecific combat)であったとする説が有力になっています。この仮説を裏付ける最も強力な証拠は、極めて保存状態の良いアンキロサウルス科のズール・クルリヴァスタトル(Zuul crurivastator)の化石から得られました。

ズールの標本には、体の側面、特に腰部の皮骨板(スパイク)に、生前に受けて骨折し、その後治癒した痕跡が複数見つかりまいた。これらの損傷は、体中にランダムに分布しているのではなく、特定の部位に集中していました。特定の部位(腰部)に傷跡が集中して残るパターンは、捕食者が無差別に攻撃した結果とは考えにくく、むしろ、アンキロサウルス同士が側面を向け合って尾の棍棒で打ち合った結果と考えるほうが理解しやすいのです。

「同属間の闘争道具」説を支持する間接的な証拠も残されています。例えば、同じ捕食者と共存していたにもかかわらず、ノドサウルス科は尾の棍棒を進化させませんでした。この事実は、棍棒が捕食者からの防御に必須ではなかった可能性を示唆していいます。

同種間闘争のために進化した道具が二次的に捕食者への防御にも使われた可能性は高く、両方の仮説は必ずしも排他的ではありません。両方の役割をもっていた可能性が高いと考えらえています。

歯からわかる、アンキロサウルスの食性

アンキロサウルスは、低い位置にある植物を食べる「低位採食者(low-browser)」でした。

その歯は小さく葉状で、ハドロサウルス類や角竜類が持つようなデンタルバッテリーを備えていなかったため、比較的柔らかい植物を食べていたと推測されています。

アンキロサウルスが見つかるヘル・クリーク層の植物化石には、11種類以上のシダ植物、ソテツ類、そしてバラ科やクスノキ科を含む膨大な種類の被子植物(顕花植物)が含まれています。2017年の研究によると、1日に約60kgのシダ植物が必要だったと推定されています。

近年の研究では、歯の表面に残された微細な傷を分析することで、恐竜の具体的な食物や顎の動きを推定する手法が用いられています。

近縁のアンキロサウルス類であるジンユンペルタ(Jinyunpelta)の研究では、歯の垂直方向と水平方向の傷の組み合わせから、顎を閉じる動きと後方に引く動きを組み合わせた、複雑な咀嚼を行っていたことが示されました。アンキロサウルス類が単に植物をちぎって丸呑みしていたのではなく、すり潰して体内に取り込んでいたことを示唆しています。

論文記載と尾先のハンマーの記述

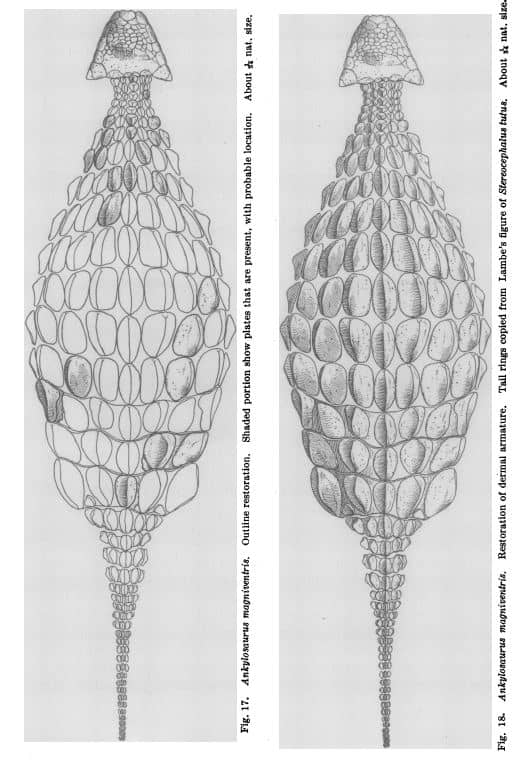

記載当初、尾先のハンマーは再現されていませんでした。

出典:Brown, B.; Kaisen, P. C. (1908). The Ankylosauridae...

1906年、古生物学者バーナム・ブラウン(Brown, Barnum)率いるアメリカ自然史博物館の調査隊が、アメリカ・モンタナ州ヘルクリーク層(Hell Creek Formation)で、頭骨上部や歯、背中、尾骨、肋骨などの化石標本を発見します。標本番号AMNH 5895でカタログされた化石群に基づいて、1908年新属新種としてアンキロサウルス( Ankylosaurus magniventris)が記載されます。

この論文では、アンキロサウルスの特徴である尾先のハンマー(Tail Club)は復元されていませんでした。当時はまだ、尾先部は不明だったのです。

1910年、バーナム・ブラウンはカナダ・アルバータ州のScollard Formationで肋骨、四肢、よろい、尾先の塊(Tail Club)を発見します。標本番号AMNH 5214で呼ばれるこれらの標本に基づいて、初めて尾先のハンマー(骨質の塊)が記載されます。

1947年には化石収集家のステイン・ステンバーグ(Charles M. Sternberg)が、1910年にバーナム・ブラウンが発見した土地の1km北でアンキロサウルスの頭骨化石(標本番号 CMN8880)を発掘しました(アンキロサウルスとして有名な標本です)。

映画「ゴジラ」シリーズ-"アンギラス"

アンキロサウルスは、映画「ゴジラ」シリーズに登場する"アンギラス"のモデルにもなっています。映画の中の設定では、アンギラスは水爆実験によって巨大化し蘇ったアンキロサウルスという設定になっています。1955年の映画『ゴジラの逆襲』で登場し、「ゴジラがスクリーン上で初めて対決した怪獣」として、シリーズの歴史において特別な存在です。最初はゴジラの敵として登場しましたが、後の昭和シリーズではゴジラの頼もしい「相棒・盟友」として再登場し、共に地球の平和のために戦うキャラクターへと変化していった点も、ファンにとっては重要です。

アンキロサウルスは体長6-8mほどでしたが、ゴジラシリーズで初めて登場したアンギラスは体長100mに達していました。

アンキロサウルスに会いに行こう

アンキロサウルス(Ankylosaurus)の化石は、以下の博物館で見ることができます。

ただし、展示内容が変更となっている可能性がございます。ご自身で、最新情報の確認をお願いいたします。

アメリカ自然史博物館(アメリカ・ニューヨーク)

見られる化石の部位: 頭骨・尾のハンマー・復元骨格など

見どころ/注目ポイント:アンキロサウルスの「ホロタイプ標本(種を決める基準となった化石)」を所蔵する、まさに聖地です。特に有名なのは、非常に保存状態の良い巨大な頭骨の実物化石です。また、特徴的な甲羅の配置を再現した復元骨格(平べったい姿が特徴)は、長年多くの恐竜図鑑のモデルとなってきました。

ロッキー博物館(アメリカ・モンタナ州)

見られる化石の部位: 実物化石(頭骨、皮骨、尾など)

見どころ/注目ポイント:アンキロサウルスが生息していた「ヘルクリーク層」の研究で世界をリードする博物館です。断片的に見つかることの多いアンキロサウルスの貴重な実物パーツが多数収蔵されています。特に、生々しい質感の残る装甲(皮骨)や頭骨の一部など、発掘現場に近い博物館ならではの展示が見られます。

カナダ自然博物館(カナダ・オタワ)

見られる化石の部位: 頭骨・首の装甲板

見どころ/注目ポイント:世界で最も保存状態が良いとされるアンキロサウルスの頭骨の一つが展示されています。目や鼻の位置、頑丈な装甲の様子が非常によく分かり、鎧竜類の頭部の進化を観察するのに最適な標本です。カナダを代表する古生物展示室のハイライトの一つとなっています。

国立科学博物館(東京・上野)

見られる化石の部位: 尾のハンマー(レプリカ/実物)

見どころ/注目ポイント:地球館の展示室にて、アンキロサウルスの特徴的な武器である尾のハンマー(棍棒)を見ることができます。全身骨格ではありませんが、最大の鎧竜ならではのサイズ感や、骨の厚みを間近で体感できる貴重なスポットです。常設展の「恐竜の謎」コーナー周辺を探してみてください。

アンキロサウルスは非常に知名度の高い恐竜ですが、実は全身がきれいに繋がった化石は見つかっていません。そのため、博物館にある「全身骨格」の多くは、近縁種(エウオプロケファルスなど)の骨を参考に補完して作られたものです。見学の際は、ぜひ「本物のアンキロサウルスの部分(特に頭や尾)」に注目してみてください。

アンキロサウルスの切手・化石ギャラリー