アロサウルスとは

| 学名(属名) | Allosaurus |

| 名前の意味 |

異なるトカゲ

allos(異なる)[ギリシャ語]-saurus[ギリシャ語] |

| 分類 | 竜盤目・獣脚亜目・アロサウルス科 |

| 全長 | 約9-12m |

| 食性 | 肉食 |

| 生息時期 | ジュラ紀後期(約1億5500万年~1億4500万年前) |

| 下分類・種名 |

Allosaurus fragilis

Allosaurus europaeus Allosaurus jimmadseni Allosaurus tendagurensis |

| 論文記載年 | 1877 |

| 属名の記載論文 | Marsh, Othniel Charles (1877). Notice of new dinosaurian reptiles from the Jurassic formation. American Journal of Science and Arts, 14, 514-516. |

ジュラ紀の生態系の頂点

アロサウルスは、ジュラ紀後期のアメリカ大陸やヨーロッパに生息していた、当時最大級の肉食恐竜です。体重は2トン前後と推定され、陸上生態系の頂点に君臨していました。目の上にある三角形の骨の突起が特徴的ですが、その形や大きさには個体差がありました。

アロサウルスの化石が多数発見されているアメリカの「モリソン層」は、当時は雨季と乾季がはっきりしたサバンナのような環境だったと考えられています。このような環境で、アロサウルスはステゴサウルスや、ディプロドクスのような巨大な竜脚類の若者などを獲物にしていました。

しかし、彼らは唯一の大型捕食者ではありませんでした。同じ時代、同じ場所には、より頑強な体躯を持つトルヴォサウルス(Torvosaurus) や、鼻先に特徴的な角を持つケラトサウルス(Ceratosaurus)といった他の大型肉食恐竜も生息していたのです。これらの捕食者たちが共存できたのは、それぞれが異なる獲物を狙ったり、異なる環境(例えば森林地帯と開けた平原)を好んだりすることで、直接的な競争を避ける「ニッチ分割(生態的地位の分割)」が行われていたためと考えられています。

多くの化石が見つかっているおかげで、アロサウルスの成長過程も詳しく分かっています。寿命は22歳~28歳で、15歳頃に成長期を迎え、10歳頃には繁殖が可能だったと推定されています。

アロサウルス科には、さらに巨大なサウロファガナクスのような近縁種もおり、ジュラ紀の生態系が非常に豊かであったことがうかがえます。

狩猟方法 - 斧のような一撃「ハチェット・バイト」

アロサウルスの頭骨を分析した結果、後の時代のティラノサウルスほど顎の力が強くなかったことが分かっています。そのため、獲物の骨ごとバリバリと噛み砕くのではなく、ユニークな方法で狩りを行っていたと考えられています。

アロサウルスとティラノサウルスの頭蓋骨を比較すると、その違いは一目瞭然です。

ティラノサウルスの頭蓋骨は幅広く頑丈で、太い円錐状の歯は骨を粉砕するのに適した「杭」や「鈍器」のようでした。一方、アロサウルスの頭蓋骨は比較的細長く、歯は薄く、縁にはステーキナイフのような鋸歯が発達していました。この形態的な違いは、機能的な違いに直結します。生体力学的なモデルを用いた研究によると、アロサウルスの咬合力(噛む力)は、その巨大な体格に比して驚くほど弱かったと推定されています。

弱い咬合力と、巨大竜脚類を獲物としていたという事実。この矛盾した状況を説明するために提唱されたのが、「ハチェット・バイト(斧の一撃)」と呼ばれる狩猟法です。これは、頑丈な頭骨と強力な首の筋肉を使い、大きく開けた上顎を斧のように獲物に振り下ろして、肉に深い裂傷を負わせるというものです。この一撃で獲物を即死させるのではなく、大量に出血させて弱ったところを仕留めていたと推測されています。

コンピューター上で構造強度をシミュレーションする有限要素解析(Finite Element Analysis, FEA)を用いた研究により、アロサウルスの頭蓋骨は、噛む力は弱いが、上下方向からの衝撃に対しては非常に強い構造を持っていることが明らかになりました。「強い頭蓋骨」が、アロサウルスを当時の食物連鎖の頂点として君臨させたと考えらえています。

アロサウルスの狩猟戦略を語る上で、その前肢の役割も無視できません。ティラノサウルスの前肢が極端に小さかったのに対し、アロサウルスの前肢は比較的大きく、頑丈な3本の指には大きく湾曲した鋭い鉤爪が備わっていました。

その鉤爪は、獲物に突き刺してしっかりと掴むための「フック」として機能したと考えられています。アロサウルスは、この強力な前肢で獲物を押さえつけたり、引き寄せたりすることで、頭部による斬撃をより正確かつ効果的に繰り出すことができたのでしょう。この動きは、現代の猛禽類が獲物を足で掴み、嘴でとどめを刺す様子に似ています。頭蓋骨の斬撃と前肢による捕縛という二つの機能を組み合わせることで、アロサウルスは自らの体格をはるかに超える巨大な獲物を仕留めることができました。

両眼の視野の重なりは20度ほどだったことがわかっています。視野の重なりは立体的に獲物との距離を計るのに役立ちますが、ティラノサウルスほど立体視はできていなかったことになります。しかし現生のワニくらいには距離感を把握できていたようですので、狩りをするには十分だったのでしょう。

体重が軽い分、最高速度30km/h~50km/hほどで走れたと推測されており、そのスピードも狩りの大きな武器でした。短い前あしには3本の鋭い鉤爪があり、獲物を押さえつけたり、引き裂いたりするのに役立ったと考えられます。

アロサウルスの社会性と共食い

長い間、「アロサウルスは仲間と協力して狩りをしていた」と考えられていました。数十体ものアロサウルスが一緒に見つかるという事実は、彼らが何らかの形で集団を形成していた可能性を示唆しています。しかし近年の研究では、現生のワニのように、獲物を巡って同種間で激しく争っていた可能性も指摘されています。それを裏付けるように、2020年モリソン層から発見されたアロサウルスの化石からは、同種の歯形が残る噛み跡や、腹部の骨折など、激しい争いの痕跡が見つかっています。

現代のコモドオオトカゲやサメに見られるような行動を例にあげると、彼らは協調した「群れ」ではなく、一頭の獲物を巡って多数の個体が無秩序に集まる「モビング(集団での攻撃)」や「狂乱索餌」と呼ばれる行動をとることがあります。この状況では、個体同士は協力者ではなく競争相手であり、激しい争いや共食いが頻繁に起こります。アロサウルスの集団で見つかる化石群も、このような競争的な集まりの結果であった可能性もあります。

アロサウルスの社会性についての明確な結論は出ていません。この謎の解明には、新たな化石の発見や分析が必要となります。

過酷な生涯の証「ビッグ・アル」

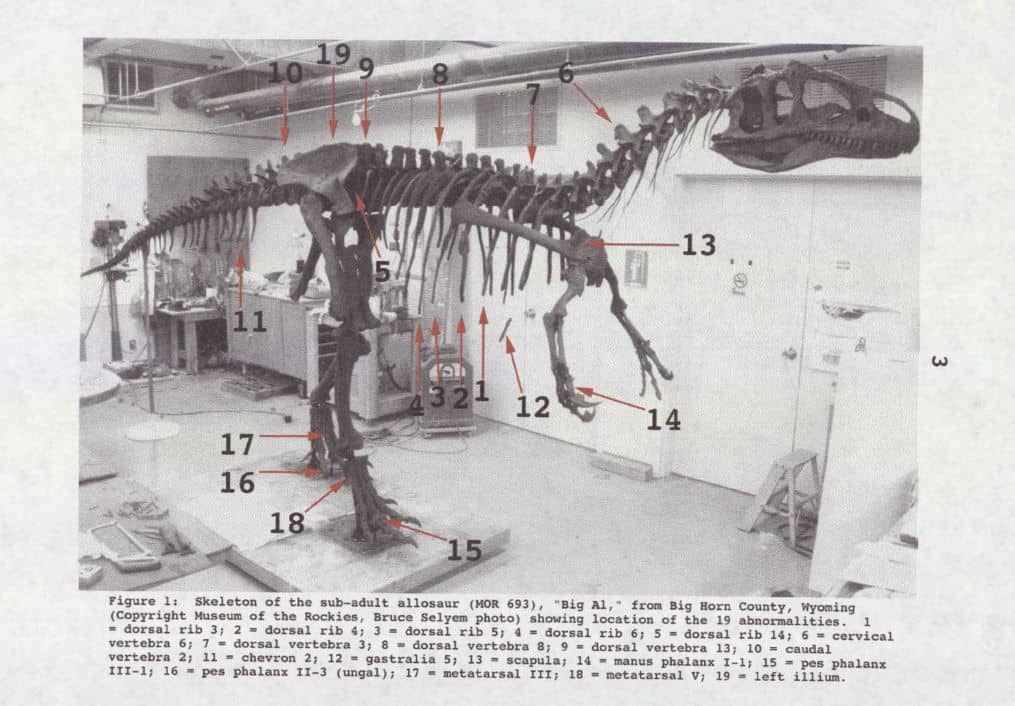

出典:Laws, R. R. (1996). Paleopathological analysis of a sub-adult Allosaurus fragilis (MOR 693) ... Montana State University-Bozeman.

アロサウルスの過酷な生涯を物語る上で欠かせないのが、有名な化石標本「ビッグ・アル(Big Al)」です。1991年にアメリカ・ワイオミング州で発見されたこの個体は、骨格の95%が残る非常に保存状態の良い標本でした。

その後の研究で、ビッグ・アルは骨折や感染症など、多数の怪我を負っていたことが判明しました。特に右足の指の感染症は深刻で、歩行も困難だったと推測されています。

さらに1996年には、ビッグ・アルよりもさらに保存状態の良い「ビッグ・アル2」が発見され、こちらからは顎や肋骨の骨折、尾の感染症など、19箇所もの怪我の痕跡が見つかりました。これらの標本は、ジュラ紀の王者の生涯がいかに闘いに満ちたものであったかを雄弁に物語っています。