パキリノサウルスとは

| 学名(属名) | Pachyrhinosaurus |

| 名前の意味 |

分厚い鼻を持つトカゲ

pachys(分厚い)[ギリシャ語]-rhino(鼻)[ギリシャ語]-saurus(トカゲ)[ギリシャ語] |

| 分類 | 鳥盤目・周飾頭類(周飾頭亜目・角竜下目・ケラトプス科・セントロサウルス亜科) |

| 全長 | 約5 - 8m |

| 食性 | 植物食 |

| 生息時期 | 白亜紀後期 |

| 下分類・種名 |

Pachyrhinosaurus canadensis

Pachyrhinosaurus lakustai Pachyrhinosaurus perotorum |

| 論文記載年 | 1950 |

| 属名の記載論文 |

Pachyrhinosaurus canadensis, representing a new family of the Ceratopsia, from southern Alberta.

National Museum of Canada Bulletin. 118. by Charles Mortram Sternberg. 1950. |

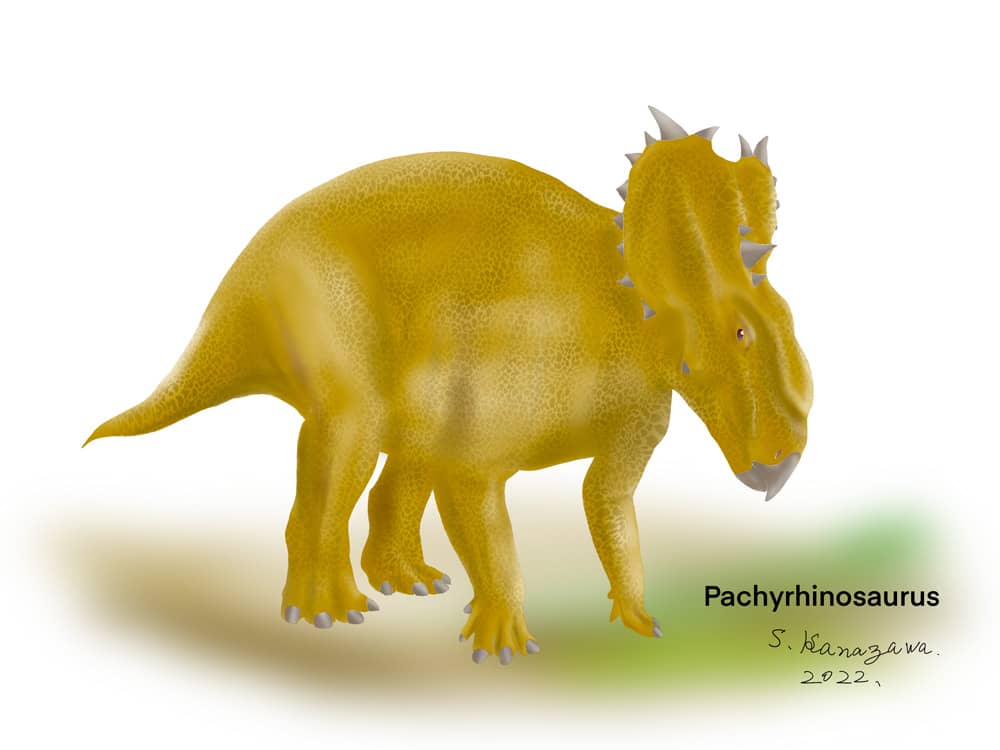

特徴

パキリノサウルスの最大の特徴は、鼻の上の分厚くなったデコボコです。

ちょうど、他の多くの角竜・ケラトプス類が角をもつ位置にあります。

この分厚いコブ(ボス)の正確な役割は議論の的ですが、骨の表面の質感などから、生前は 頑丈なケラチン質の鞘(さや) で覆われていたことが確実視されています。考えられる主な役割は以下の通りです。

- 押し合いのための武器: 現代のジャコウウシのように、オス同士が頭を突き合わせて順位を争う際に、相手を傷つけすぎずに力を比べるための武器として使われたという説。

- 巨大な角の土台: 骨のコブは、化石には残らない巨大なケラチン質の角の土台だった、という説。この角はディスプレイや武器として使われた可能性があります。

- 種の識別やディスプレイ: 3つの種それぞれでコブやフリルの角の形が異なるため、仲間を見分けたり、異性にアピールしたりするための重要な目印だったことは間違いないでしょう。

フリルの後方には、真ん中に伸びる短い突起と、外側に伸びる長めの突起があります。

進化の連続:角からコブへ

パキリノサウルスの最も興味深い点の一つは、その祖先からの進化の過程が、化石記録として非常に明確に残されていることです。北米の異なる時代の地層から、彼らの仲間が連続的に発見されており、まるで進化の瞬間を捉えたタイムラプスのようです。

- エイニオサウルス (Einiosaurus) : 最も古い時代の祖先筋。鼻の上には、前方に大きくカーブした奇妙な角を持っていました。

- アケロウサウルス (Achelousaurus) : 次の時代の仲間。鼻の角は失われ、パキリノサウルスに似た、ごつごつした骨のコブ(ボス)に置き換わっています。

- パキリノサウルス (Pachyrhinosaurus) : 最も新しい時代の仲間。鼻の上のコブはさらに巨大で、複雑な形状に発達しています。

この一連の化石記録は、数百万年という時間をかけて、セントロサウルス亜科の一系統が、ディスプレイや闘争に使う顔の装飾を「角」から「コブ」へと劇的に変化させていった、進化の直接的な証拠と考えられています。

寒い土地での集団生活

パキリノサウルスが大規模な群れで生活していたことは、複数の化石産地から強く示唆されています。アラスカのボーンベッド(化石が密集した層)に加え、カナダ・アルバータ州のパイプストーン・クリークでは、 数千頭ものパキリノサウルス( P. lakustai ) が洪水などの急な災害によって一度に死んだと考えられる、巨大なボーンベッドが発見されています。ここには子供から大人まで、あらゆる年齢の個体が含まれていました。

白亜紀後期当時のブルックス山脈は高いところで標高6000m。 北極圏にあったこの土地は、冬になると厚い氷が大地を覆っていたでしょう。

約7000万年前-白亜紀末期のアラスカを舞台に集団で移動するパキリノサウルスの姿は、2013年公開のイギリス・アメリカ・オーストラリア合作映画"Walking with Dinosaurs(邦題ウォーキングwithダイナソー)"に描かれました。

発見と論文記載

1945-1946年に、カナダ・アルバータ州のホースシュ・キャニイオン累層(Horseshoe Canyon Formation)で頭骨化石が発掘されました。 そのあと数年の間に、アルバータ州のセント・メアリー川層(St. Mary River Formation)からも同種の化石が出土します。 1950年、アメリカ系カナダ人古生物学者チャールズ・スタンバーグ(Charles Mortram Sternberg)によって、新属新種としてパキリノサウルス(Pachyrhinosaurus canadensis)が記載されます。

放射線測定により、ホースシュ・キャニイオン累層は7400万年-6700万年前の地層と測定され、 そのころこの場所は湿地、氾濫原が広がる湿った亜熱帯気候だったことがわかっています。

前項で記載した寒い地域と亜熱帯気候ともに発見されているパキリノサウルスは、現生の渡り鳥のように季節に応じて広い範囲を移動していたと考えられています。

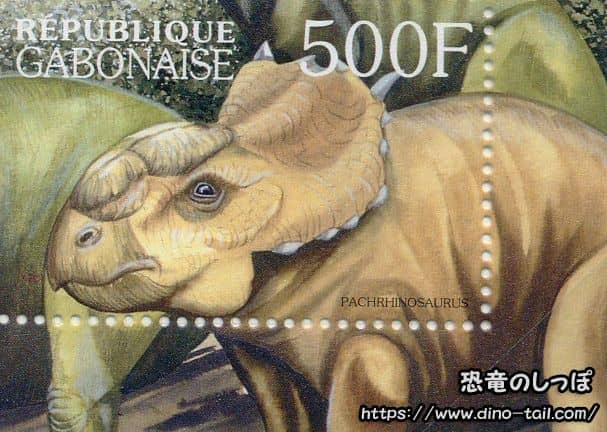

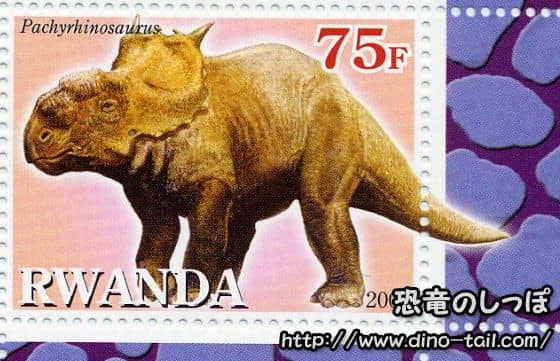

パキリノサウルスの切手・化石ギャラリー